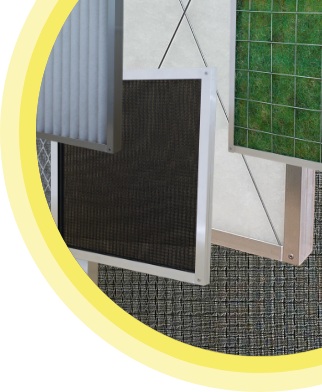

どんなサイズでも1枚から制作可能 !!

日本バイリーン株式会社をはじめ各不織布メーカーのフィルターを安価に製作いたします。

皆様の快適な

空調環境のために

数坪の小さなお店から巨大ラインを構える大型工場など、

現代社会の施設には必ず空調機器が備えられています。

しかし、同じ空調機器とはいえ、それぞれのニーズは全く異なっています。

それと同時に適切なフィルター選びも重要です。

弊社では、あらゆるニーズに応えることができるよう、設備・人員を揃えています。

どんなサイズでも

1枚から製作可能

栄伸工業のお取り扱いラインナップを

ご紹介いたします。

ブログ

-

2025.06.12

フィルター選びの新常識!ハニカムネットと不織布の特徴と最適な使い分け

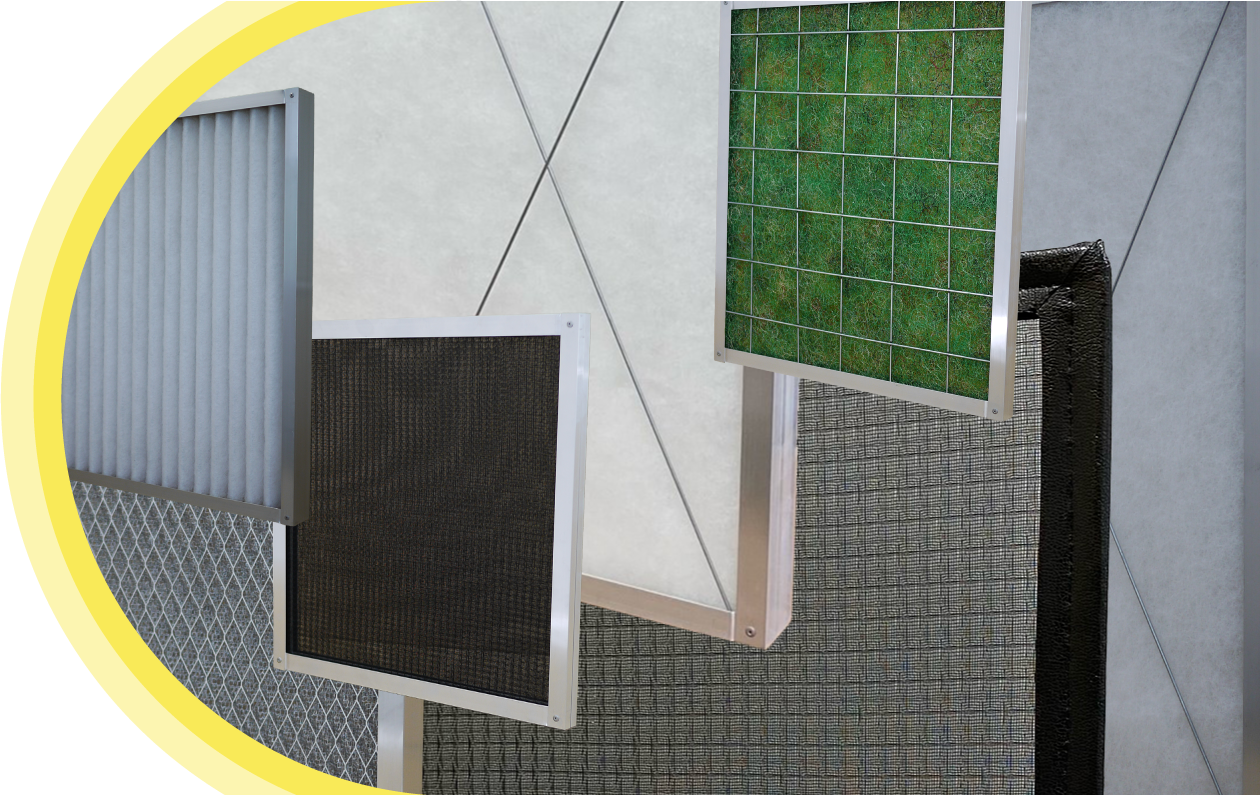

はじめに:見過ごされがちな「フィルター」の重要性 フィルターの基本構造と分類 ハニカムネットフィルターとは? 不織布フィルターとは? ハニカムネット vs 不織布:どちらを選ぶべきか? 現場での選定ポイントと導入事例 まとめ:用途に応じた最適なフィルター選びが環境改善の鍵 はじめに:見過ごされがちな「フィルター」の重要性 現代の産業活動や日常生活において、空気の品質管理は極めて重要な要素となっています。建築現場での粉塵対策、工場内での有害物質の除去、オフィスビルでの快適な室内環境の維持など、あらゆる場面でフィルター技術が活用されています。しかし、その選択においては「とりあえず安いものを」「いつも使っているから」といった安易な判断が多く見られるのが現状です。 近年、労働安全衛生法の改正や環境規制の強化により、業界全体でフィルターの役割が再評価されています。特に建築現場では石綿対策、工場では微細粒子の管理、施設管理では感染症対策と、従来以上に高度なフィルタリング性能が求められるようになりました。 こうした背景の中で注目を集めているのが、「ハニカムネットフィルター」と「不織布フィルター」という2つの代表的なフィルター技術です。それぞれ異なる特性を持ち、適切に使い分けることで、コスト削減と性能向上の両立が可能になります。本記事では、これらのフィルターの特徴を詳しく解説し、現場での最適な選択指針を提供します。 フィルターの基本構造と分類 フィルターは大きく分けて、物理的な網目構造で粒子を捕集する「メカニカル式」と、静電気の力を利用する「静電式」に分類されます。メカニカル式には繊維フィルターや多孔質フィルターがあり、静電式には電気集塵機に使用される帯電フィルターなどがあります。 ハニカム構造と不織布構造は、いずれもメカニカル式フィルターの範疇に入りますが、その捕集メカニズムには大きな違いがあります。ハニカム構造は規則正しい六角形の穴による「ふるい効果」が主体となるのに対し、不織布構造は複雑に絡み合った繊維による「慣性衝突」「拡散」「重力沈降」といった複合的な捕集メカニズムが働きます。 フィルター性能を評価する際の主要指標として、以下の4つが挙げられます。 捕集効率は、フィルターがどの程度の粒子を捕集できるかを示す指標で、通常はパーセンテージで表現されます。通気性は単位時間あたりにどの程度の風量を通すことができるかを示し、圧力損失の大小に直結します。耐久性はフィルターがどの程度の期間使用に耐えられるかを示し、交換頻度やメンテナンスコストに影響します。コストは初期費用だけでなく、交換頻度や廃棄費用を含めたトータルコストで評価する必要があります。 ハニカムネットフィルターとは? ハニカムネットフィルターは、蜂の巣(ハニカム)のような六角形の規則正しい構造を持つフィルターです。素材としては、軽量で耐食性に優れるプラスチック製、熱伝導性と強度に優れるアルミニウム製、耐熱性と化学的安定性に優れるガラス繊維製などが使用されます。製造方法には、射出成形による一体成形や、薄いシートを積層して接着する方法などがあります。 最大の特徴は、高い通気性と軽量性にあります。六角形の開口部が大きく、フィルター全体の開口率が高いため、低い圧力損失で大量の空気を通すことができます。この特性により、送風機の電力消費を抑制し、ランニングコストの削減に貢献します。 また、目詰まりしにくく洗浄・再利用が可能という点も大きなメリットです。捕集された粒子は主に表面に付着するため、水洗いや圧縮空気による清掃で容易に除去できます。適切にメンテナンスを行えば、数年間にわたって使用することができ、廃棄物の削減にもつながります。 主な用途としては、エアコンの粗塵フィルター、産業用ダクトの前置フィルター、塗装ブースでの大粒子除去フィルターなどがあります。特に風量の多い用途や、メンテナンス頻度を抑えたい用途に適しています。 導入メリットとしては、ランニングコストの削減、メンテナンス作業の簡素化、環境負荷の軽減などが挙げられます。一方で注意点として、微細粒子の捕集効率が限定的であること、定期的な清掃が必要であることなどがあります。 不織布フィルターとは? 不織布フィルターは、繊維を機械的、化学的、または熱的な方法で結合させて作られたシート状の材料をフィルターとして使用するものです。製法には、溶融した樹脂を紡糸して直接シート化するスパンボンド法、極細繊維を吹き付けて積層するメルトブローン法、短繊維をカード機で配列してニードルパンチで絡合させる方法などがあります。 最大の特徴は、微粒子捕集力に優れ、安価で使い捨てしやすいことです。繊維が複雑に絡み合った三次元構造により、0.3μm程度の微細粒子まで効率よく捕集することができます。また、大量生産により単価を抑えることができ、使い捨てでも経済的負担が少ないのが特徴です。 さらに、静電気を帯びた繊維によるフィルタリング効果も重要な特徴の一つです。製造時に静電処理を施すことで、物理的な捕集に加えて静電的な捕集効果も得られ、より高い捕集効率を実現できます。この効果は特に0.1~1μmの粒子域で顕著に現れます。 主な用途としては、家庭用空気清浄機、自動車用エアフィルター、マスクやフェイスマスク、産業用集塵機、クリーンルーム用フィルターなどがあります。特に微細粒子の除去が必要な用途や、衛生管理が重要な用途に適しています。 導入メリットとしては、高い捕集効率、交換作業の簡便さ、豊富な規格とサイズ展開などが挙げられます。一方で注意点として、使い捨てによる廃棄物の増加、圧力損失が比較的大きいこと、湿度に敏感であることなどがあります。 ハニカムネット vs 不織布:どちらを選ぶべきか? 両者の使い分けは、主に用途と求められる性能によって決まります。大量の風を扱う場面では、圧力損失が小さく通気性に優れるハニカムネットフィルターが適しています。例えば、大型空調設備の前置フィルター、工場の排気システム、風量確保が最優先となるためです。 一方、粒子を確実に捕る必要がある場面では、捕集効率に優れる不織布フィルターが適しています。オフィスビルや大型モールなどでは、人流により出る粒子を除去する必要があるためです。 コスト面では、さほど差はありませんが、交換頻度を考慮したトータルコストではハニカムネットフィルターが有利になる場合があります。例えば、粉塵量の多い現場では不織布フィルターの交換頻度が高くなり、年間のフィルター代がハニカムネットフィルターの初期費用を上回る可能性があります。 メンテナンス性では、ハニカムネットフィルターは定期的な清掃が必要ですが、作業自体は比較的簡単です。不織布フィルターは交換のみで済みますが、廃棄物処理や在庫管理の手間があります。 併用による性能補完も有効な選択肢です。例えば、ハニカムネットフィルターを前置フィルターとして大粒子を除去し、その後段に不織布フィルターを設置して微細粒子を捕集する二重構造システムにより、各フィルターの長所を活かしつつ短所を補完することができます。 現場での選定ポイントと導入事例 現場でよくあるフィルター選定ミスとして、以下のようなケースが挙げられます。不織布フィルターを高風量の用途に使用して圧力損失が大きくなり、電力コストが増加するケースがあります。性能過多な選定では、粗塵除去で十分な用途に高性能な不織布フィルターを使用して、オーバースペックによるコスト増を招くケースがあります。メンテナンス性の軽視では、人手不足の現場でメンテナンスが困難なフィルターを選定して、結果的に性能低下を招くケースがあります。 導入効果が出た具体事例として、ある自動車部品工場では、塗装ブースの前置フィルターをハニカムネットフィルターに変更したところ、フィルター交換頻度が月1回から年4回に減少し、年間のフィルター代が60%削減されました。また、圧力損失の低減により送風機の電力消費も15%削減され、トータルで年間約200万円のコスト削減を実現しました。 別の事例では、食品製造工場がクリーンルームの中間フィルターを高性能不織布フィルターに変更したところ、室内の微粒子濃度が従来の半分以下に減少し、製品の品質向上と不良率削減につながりました。従業員の呼吸器系疾患も減少し、労働環境の改善効果も確認されました。 購入・導入時のチェックリストとして、以下の項目を確認することが重要です。サイズ規格では、既設設備との適合性、標準規格への準拠、カスタムサイズの対応可能性を確認します。対応環境では、使用温度範囲、湿度条件、化学的環境への耐性を確認します。廃棄方法では、廃棄時の分別方法、リサイクル可能性、廃棄コストを確認します。 まとめ:用途に応じた最適なフィルター選びが環境改善の鍵 ハニカムネットフィルターと不織布フィルター、どちらにも明確な強みがあり、適切な用途で使用すれば優れた性能を発揮します。重要なのは、それぞれの特性を理解し、現場の条件に最適な選択をすることです。 選定の際は、環境・用途・コストの三要素を総合的に判断することが重要です。環境要素では、粉塵の種類と量、温度・湿度条件、設置環境の制約などを考慮します。用途要素では、求められる捕集効率、処理風量、メンテナンス頻度などを評価します。コスト要素では、初期費用だけでなく、ランニングコスト、人件費、廃棄費用を含めたライフサイクルコストで比較検討します。 現場の状況が複雑で判断が困難な場合は、導入支援やコンサルティングサービスの活用も有効です。専門家による現場調査と最適提案により、設備投資効果を最大化することができます。 適切なフィルター選択は、単なるコスト削減にとどまらず、作業環境の改善、製品品質の向上、従業員の健康維持など、多方面にわたって効果をもたらします。今後ますます重要性が高まるフィルター技術を理解し、戦略的に活用していくことが、企業の競争力向上につながるでしょう。 フィルター選びにおいては、短期的な視点だけでなく、中長期的な運用効果を見据えた判断が重要です。適切な選択により、快適で安全な作業環境の実現と、持続可能な事業運営の両立を図ることができるのです。 最後に当社「栄伸工業株式会社」では、多様なクリーン空気環境のニーズに応じた高性能なフィルターを提供しております。ハニカムネットフィルターから不織布フィルターまで、豊富な製品ラインナップを取り揃え、お客様の現場に最適なソリューションをご提案いたします。 長年にわたって培った技術力と豊富な導入実績を基に、フィルター選定から設置、メンテナンスまでトータルサポートを行っております。コスト削減と性能向上の両立を実現したい企業様、現在のフィルターシステムに課題を感じている企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。 空調用フィルターに関するお問い合わせや、具体的な製品の詳細については、ぜひお気軽にご連絡ください。 お問い合わせフォームはコチラ 弊社のフィルター製造についてはコチラ -

2025.05.20

プレフィルター メンテナンス

1. プレフィルターの役割とメンテナンスの必要性 プレフィルターの基本機能 プレフィルターは空調システムや換気装置の最前線で活躍する重要な部品です。主に大きなホコリや異物を捕捉し、本体内部のフィルターや熱交換器を保護する役割を担っています。一般的に金属製の網目状または樹脂製の構造をしており、空気中の大きな塵埃を効率的に捕らえることで、システム全体の性能維持と寿命延長に貢献しています。 メンテナンスを怠った場合のリスク プレフィルターのメンテナンスを怠ると、様々な問題が発生します。まず、目詰まりによる空気の流れの阻害が起こり、空調効率が大幅に低下します。これは電力消費量の増加につながり、運転コストの上昇を招きます。さらに、汚れた状態での使用は不衛生な空気を室内に循環させることになり、特にアレルギーをお持ちの方や呼吸器系疾患のある方にとっては健康上のリスクとなります。また、フィルターの目詰まりは本体への負担を増大させ、結果的に装置の故障や寿命短縮につながる可能性があります。 2. プレフィルター メンテナンスの基本ステップ 点検 メンテナンスの第一歩は定期的な目視点検です。プレフィルターに目立った汚れや異物の蓄積がないか確認しましょう。特に光に当てて見たときに網目が詰まっているようであれば、洗浄が必要な状態です。また、変形や破損がないかも併せて確認することが重要です。 取り外し作業 プレフィルターの取り外しは、必ず電源を切った状態で行います。機種によって取り外し方は異なりますが、多くの場合はフックやクリップを外すだけで簡単に取り外せるようになっています。取り外す際は、周囲にホコリが飛散しないよう静かに行い、落下させないよう注意しましょう。 洗浄方法 軽度の汚れであれば、掃除機でホコリを吸い取った後、中性洗剤を薄めた水で優しく洗います。ブラシを使う場合は柔らかいものを選び、網目を傷つけないよう注意しましょう。洗浄後は水でよくすすぎ、洗剤が残らないようにします。洗浄後は十分にすすぎ、完全に乾燥させることが重要です。 再取り付けと動作確認 プレフィルターが完全に乾いたことを確認した後、元の位置に正しく取り付けます。取り付けが不完全だと、すき間から未ろ過の空気が流入する原因となります。取り付け後は短時間運転させ、異音がしないか、エアフローに問題がないかを確認しましょう。 3. メンテナンスの頻度とタイミング 環境別のメンテナンス頻度目安 住宅環境: 一般的な住宅では2〜3ヶ月に1回の点検と清掃が推奨されます。ペットを飼っている家庭や花粉の多い季節は、より頻繁なメンテナンスが必要になることがあります。 商業施設: 人の出入りが多いオフィスやショッピングモールなどでは、1〜2ヶ月に1回の定期的なメンテナンスが適切です。特に飲食店などでは油汚れによる目詰まりが起こりやすいため、月1回の点検が望ましいでしょう。 工場環境: 粉塵や油煙が発生する工場では、使用環境により週1回から2週間に1回程度の頻度で点検・清掃を行うことが推奨されます。特に粉塵の多い環境では、フィルターの状態を日常的に確認する習慣をつけることが重要です。 季節ごとの注意点 春: 花粉シーズンは特に注意が必要です。通常より頻繁に点検し、花粉の蓄積を防ぎましょう。 夏: 冷房の使用頻度が高まるため、効率良く稼働させるためにも定期的な清掃が欠かせません。また、湿度が高い時期は乾燥に時間がかかるため、晴れた日にメンテナンスを行うと効率的です。 秋: 落ち葉や植物の種子が飛散する時期です。屋外設置の空調機器は特に注意が必要です。 冬: 暖房使用時は室内の乾燥により、ホコリが舞いやすくなります。また、長期間使用していない機器を稼働させる前には必ず点検・清掃を行いましょう。 4. メンテナンス性に優れたプレフィルターとは? アルミ枠プレフィルターの特長 アルミ枠プレフィルターは耐久性と扱いやすさを兼ね備えた優れた選択肢です。アルミニウム製のフレームは軽量でありながら頑丈で、変形しにくいという特性があります。また、金属素材のため耐熱性に優れ、高温環境下でも安定した性能を発揮します。さらに、アルミ素材は腐食にも強く、長期間の使用に耐えることができます。 選ぶメリット メンテナンス性に優れたプレフィルターを選ぶことで、以下のようなメリットが得られます: 1. 洗浄のしやすさ: 取り外しが容易で、洗浄後も元の形状を維持しやすいものが理想的です。 2. 耐久性: 繰り返しの洗浄や取り扱いに耐える強度があるため、頻繁な交換が不要になります。 3. コスト効率: 初期投資は若干高くなる場合もありますが、長期的には交換頻度が減ることでトータルコストの削減につながります。 4. 環境負荷低減: 頻繁に廃棄・交換する必要がないため、環境への負荷を軽減できます。 破損時の対応 フレームの変形や網目部分の破れなどの物理的損傷が見られる場合は、修理ではなく交換を検討すべきです。応急処置として、小さな破れには専用の修復テープを使用することもできますが、あくまで一時的な対策にとどめ、早めに新品と交換することをお勧めします。 取り付けミスへの注意 プレフィルターの取り付け方向には注意が必要です。多くの場合、空気の流れる方向が指定されているため、逆向きに取り付けると効率が大幅に低下します。また、しっかりと固定されていないと、運転中に外れてしまう恐れがあります。取り付け後は必ず正しい位置に固定されているか確認し、試運転を行いましょう。 6. まとめ メンテナンスの重要性の再確認 プレフィルターは空調システムの最前線で働く重要な部品であり、定期的なメンテナンスは快適な空気環境の維持と機器の長寿命化に不可欠です。特に季節の変わり目や使用環境が変化したときは、点検頻度を増やすことで問題を早期に発見できます。少しの手間をかけるだけで、空調効率の維持、電気代の節約、そして健康的な室内環境を実現できることを忘れないでください。 プレフィルター選びのポイント プレフィルターを選ぶ際は、単に価格だけでなく、耐久性やメンテナンスのしやすさも重要な検討要素です。特にアルミ枠プレフィルターは、その耐久性と扱いやすさから、長期的なコスト削減につながる選択肢と言えるでしょう。また、使用環境に合わせたフィルター性能(目の細かさ)を選択することも重要です。環境に応じた適切なプレフィルターの選択とメンテナンスが、空調システム全体の効率と寿命を左右することを理解しましょう。 7. 栄伸工業株式会社からのご案内 製品紹介・問い合わせ案内 栄伸工業株式会社では、様々な環境に対応した高品質なアルミ枠プレフィルターを取り揃えております。住宅用から大型商業施設、特殊環境の工場まで、お客様のニーズに合わせた製品をご提案いたします。 当社の製品は、耐久性と洗浄のしやすさを重視した設計で、長期間にわたり安定した性能を発揮します。また、オーダーメイド対応も可能ですので、特殊なサイズや形状にも柔軟に対応いたします。 製品についてのお問い合わせや、お見積りのご依頼は、当社ウェブサイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて承っております。専門スタッフが丁寧にご対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。 空調システムの効率向上と長寿命化に貢献する栄伸工業の製品で、快適な空気環境を実現しませんか? 製品情報はこちら 問い合わせ先 プレフィルターの導入に関するお問い合わせや詳細情報については、当社公式サイト内の問い合わせフォームをご利用いただけます。迅速に対応させていただきます。 問い合わせフォームはこちら -

2025.04.21

厨房用グリスフィルターの最新事情

いつもは空調用フィルターを中心に情報をお届けしていますが、今回は少し視点を変えて“グリスフィルター”に注目してみたいと思います。厨房から排出される油汚れや油煙をしっかりキャッチできるフィルター選定のポイントを抑えておけば、衛生管理や設備の寿命にも良い影響を与えます。ぜひ最後までご覧いただき、グリス対策に役立ててください。 業務用ダクトの油除去とステンレス製フードの衛生管理 業務用の厨房において、フードやダクトを通る油煙や油汚れをいかに効率的に除去するかは、空調設備の性能維持や安全確保、さらには衛生管理上の大きな課題です。特に、ステンレス製のフードはサビにくく丈夫なため、多くの飲食店や工業関連の事業所で採用されています。しかし、いくらステンレス製フードが高性能と言えど、グリスや油脂が蓄積してしまえば、調理時の油煙をうまく排気できなくなり、煙や臭いが厨房内に充満する恐れがあります。 このとき重要なのが、業務用ダクト内でグリスを除去するための「フィルター」です。性能の高いフィルターを使用することによって、厨房にこびりつく嫌な油汚れを効率よくキャッチし、ダクトの排気装置を保護し、フード周辺の衛生環境も保てます。フィルターにはさまざまな型やタイプがあり、日本国内のメーカーはもちろん、ホーコスやクラコといった工業メーカー、dc企画など数多くの企業が商品を提供しています。 油やグリスをしっかりキャッチして衛生管理を向上 厨房のダクトから発生する油煙やオイルミストをいかに抑えるかは、ステンレス製フードの耐久性や清潔度に直接影響します。特に高風量に対応した大規模な設備を持つ厨房では、交換頻度の少ない高性能フィルターを組み合わせることが、設備全体の効率アップやコストダウンにつながります。 ステンレス製フードとフィルターの組み合わせ選定 ステンレス製フードを導入する際には、製品そのものの性能だけでなく、ダクトや連体式の排気装置との相性もチェックしましょう。ホーコスやクラコなどのメーカーによっては、単体利用だけでなく片面・両面どちらのタイプにも対応できるフィルター商品をそろえており、各種カタログや一覧ページで性能を比較できます。使いやすい厨房メニューを維持するには、高性能フィルターを適切に導入することが必須です。 衛生管理のための定期的な交換と清掃 いくら高性能なステンレス製フードを導入しても、油煙やグリスは常に発生し、時間の経過とともに汚れは蓄積します。そのため、定期的なチェックと交換、そして清掃を怠らないようにすることが大切です。業務用フィルターはステンレス製品でも油脂がつきやすく、一度汚れがこびりつくと除去が困難になることがあります。メンテナンスの周期や交換の方針をあらかじめ決め、事前にカタログや情報サイトで問い合わせ先を確認しておきましょう。 こうした空調設備の管理は食品衛生法や安全基準とも深く関連し、トラブルを未然に防ぐうえでも重要です。興味がある方は、各メーカーのサイトマップを参照のうえ、ヒットした一覧ページで商品仕様をチェックしてみてください。 お問い合わせフォームはコチラ グリス排気設備の認定やダブルチェック! メーカー選びや交換のポイント一覧 油煙やグリスをしっかり捕集したいと考える飲食店オーナーや工業系の法人様は、グリス排気設備の認定基準やダブルチェックの方法に加え、どのメーカーのフィルターを選べばよいかなど、多くの疑問を抱えているかもしれません。ここでは、メーカー選びや交換時のポイントを「一覧」形式でまとめてご紹介します。 1.認定基準の確認 ・日本国内の関連法令や安全基準をしっかり満たしているか登録・認定情報をチェックする。 ・使用設備が消防法や排気基準などに適合しているかを確認(dc企画製やホーコス製など、それぞれ基準が異なる場合がある)。 2.メーカーや商品タイプの比較 ・クラコ、ホーコス、dc企画などのメーカーごとにフィルターの対応型や品の違いを比較。 ・店舗の厨房の規模(多めの油煙が出るかどうか)やダクト形状に合わせてタイプを選定。 ・ダブルチェックで性能を調査し、使いやすさや交換のしやすさを総合的に評価。 3.交換時期と費用の目安 ・どのくらいの頻度で交換が必要か、費用はどの程度か、問い合わせやカタログで確認。 ・フィルタ(フィルタ―とも表記)の型や式(片面式、両面式など)によって寿命やメンテナンスコストは異なる。 4.油・グリスの除去効率 (高風量対応・低圧損対応 など) ・各製品の除去率が高いほど、油汚れがダクト内に蓄積しにくく安全性や衛生面でメリットが大きい。 ・中には高風や低圧にも対応した商品もあるため、利用の仕方や調理種類に合わせて選ぶ。 5.ステンレス製などの材質とサイズ展開 ・フィルターの型・タイプでステンレス製が選べる場合、耐久性や掃除のしやすさを重視する方におすすめ。 ・サイズが豊富にあるかや、ダクトやフードのサイズ要件に合うかを事前に確認。 6.問い合わせ先とメンテナンスサポートの有無 ・会社によっては24時間オンラインでの問い合わせ対応、またはメニューからの施工申し込みなどサービス体制が異なる。 ・交換方法や取り付け方法も各メーカーで多少異なるため、トップページから案内ページを探してチェックすると良い。 ダブルチェックを行うことで、設備の交換や導入後に発生しうるトラブルを未然に回避できます。厨房ダクトやステンレス製フードの衛生管理については、取り扱いプロセスが複雑なため、自社だけでなく専門業者や各社の会員サポートをうまく利用するのがポイントです。特に油脂やオイル、汚れが大量に発生する業務用食堂や工業系施設では、使い方やメンテナンス頻度も高く、効率良く設備を回せるかどうかが損益にも直結するでしょう。 ステンレス製フィルターと片面・両面タイプ式の比較:JEDやJGZ対応の高性能に注目 最後に、ステンレス製フィルターの片面・両面・連体式などのタイプごとの特徴と、JEDやJGZといった規格や認定に対応する高性能フィルターに注目してみましょう。グリスや油煙の除去効率が高くなるほど、環境負荷の低減にもつながり、安全性の高い厨房を実現できます。 片面タイプ式のメリット ・軽量かつ取り扱いやすい: 片面タイプのフィルターは単体として扱いやすく、交換や洗浄時に時間が短縮できる。 ・サイズ展開が豊富: 型(かた)によってはステンレス製もあり、カタログでチェックすれば、多様な厨房やダクトへ柔軟に対応可能。 ・メンテナンスコストの削減: 取り外しが容易なため、油汚れを定期的に洗浄することで長期間使用できる。 両面タイプ式のメリット ・大量のグリスをしっかり除去: 表裏両面で油煙を吸着するため、油脂やオイルミストの除去効率が高い。 ・高風量・低圧仕様にも対応: 業務用厨房や工業関連設備で利用される高風量ダクトにも適応力がある。 ・グリス排気設備の性能向上: 片面式よりも大きな捕集面積を確保できるため、フード内部の油煙残留を抑制できる。 JEDやJGZ対応フィルターの性能 高性能フィルターとして注目されるのが、JEDやJGZといった厳しい規格や認定に対応した商品群です。それらのフィルターは、厨房などの調理現場から発生する油煙・煙の除去率が高く、水洗いや洗剤でのメンテナンスがしやすいよう設計されているケースが多いです。日本国内のメーカーが提供するステンレス製フィルターには、ホーコスやクラコなど大手工業会社がラインナップを用意しており、チャンバー部品や高圧洗浄機との組み合わせ、あるいは多彩なサイズ展開など、その他にも多くのバリエーションが存在します。 連体式・単体式との比較・使い分け ・連体式: ダクトやフードとの接合部の意匠が一体化して設計されているケースで、清掃の手間は増えるが、油漏れやグリス汚れの広がりを最小限に抑えられるメリットがある。 ・単体式: 片面式および両面式フィルターをフード内部に単独で設置。交換や取り扱いが容易で、汚れがひどくなったときにだけフィルターを廃棄し新しいものと交換可能。 いずれの場合も、メニューの多い厨房では油煙や汚れが大量発生するため、チェックリストを作成して定期的に清掃・交換するのがおすすめです。dc企画製品やクラコ製品のように、ダブルチェック手順や交換方法を説明したカタログが存在する場合は、簡単に調査できます。 まとめ 以上が「業務用ダクトの油除去とステンレス製フードの衛生管理」「グリス排気設備の認定やダブルチェック! メーカー選びや交換のポイント一覧」「ステンレス製フィルターと片面・両面タイプ式の比較:JEDやJGZ対応の高性能に注目」に関する総合的な解説となります。 油汚れやグリスの除去効率を高め、厨房内・工場設備の安全性や衛生管理を強化したいとお考えでしたら、ぜひ一度弊社へお問い合わせください。 お問い合わせいただければ、使用状況に合わせたフィルターの型やタイプ、交換サイクルのほか、費用対効果を高める運用方法も詳しくご紹介可能です。日常的に発生する油煙やグリス対策を万全にして、快適で生産性の高い厨房・工場環境を目指すために、ぜひ弊社へお声がけいただければ幸いです。 製品一覧や詳細カタログ、施工や導入事例など、追加の情報も迅速にご用意いたします。業務用ダクトやフードの衛生管理でお困りの際は、ひとつの選択肢としてぜひ弊社のサービスをご検討ください。ご相談内容に応じて柔軟にサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせをお待ちしております。 当社「栄伸工業株式会社」では、様々なフィルターを提供しております。グリスフィルターや空調用フィルターなどに関するお問い合わせや、具体的な製品の詳細については、ぜひお気軽にご連絡ください。 お問い合わせフォームはコチラ 弊社の製品情報についてはコチラ